治療法をご提供

目次インデックス

治療方針と

対応疾患

低侵襲かつ根治的治療をめざして

当院では 肝癌・膵癌・胆管癌・胆嚢癌の治療に対して低侵襲かつ根治的治療をめざし研鑽を積んでまいりました。 近年はご高齢の患者様が多く、できるだけ低侵襲でかつ根治性の高い治療法をご提供できるよう努力してまいりました。

最近は肝癌に対してラジオ波療法と呼ばれる低侵襲で根治性の高い治療も導入し効果をあげております。ラジオ波療法以外にも肝切除 肝動脈塞栓術 化学療法等 肝癌治療における幅広い治療法が可能となっております。

検査・治療の特徴

肝切除、全身状態をみきわめて

最適治療をおすすめします

大型肝がんや腫瘍が重要な脈管に近接している場合は、全身状態が許せば肝切除をお勧めしております。肝切除は概して侵襲の大きい手術となることが多く、消化器がんの手術の中でも手術後30日以内に死亡する可能性が他の部位の癌手術と比較しても多いことで知られています。

患者さんが肝切除の手術に耐えうるかを術前に慎重に見極め、手術に際しては出来るだけ出血を抑えて手術を遂行することが重要です。根治性と同様に安全性も十分に確保しつつ術前から術中 術後と十分に注意しながら診療にあたる必要性があります。当院に着任し約20年経過しましたが現在まで肝切除における在院死亡は経験しておりません。通常の入院期間は約2-3週間です。手術当日は集中治療室で管理します。ほとんどの患者さんは手術翌日に集中治療室から一般病棟に移っていただきます。2日目から歩行訓練を無理のない程度に行います。3日目から食事摂取可能となります。

術前併存している持病をお持ちの患者さんやご高齢で比較的体力に余力がない患者さんには十分に配慮しながら術後のリハビリを継続していきます。手術に先立ち 麻酔科医師により硬膜外麻酔と呼ばれる脊椎近傍に細いチューブを挿入していただきます。そのチューブを介して手術後も持続的に鎮痛薬を投与することで手術後の痛みはかなり軽減できております。

合併症について

肝切除後に起こりうる合併症

肝不全

切除する肝の体積が大きい場合、稀に肝臓の機能が過度に低下し、肝臓がほとんど働かない肝不全という致死的な病状に移行することがあります。肝切除の手術後の死亡原因の多くを占めている重篤な合併症です。幸い当院ではまだ経験しておりません。

胆汁漏、腹腔内膿瘍

肝臓の切除断面から胆汁が漏れ出ることがあり、手術中に腹腔内に挿入したドレーンと呼ばれる管を介して体外に漏れ出た胆汁を排出します。通常は数週間以内に胆汁の漏出が自然に止まることで自然治癒することが多いです。しかし、漏出した胆汁が有効に体外に排出出来ない場合、腹腔内に貯留した胆汁に細菌感染が生じ膿瘍が形成されます。その場合、排膿処置が必要になります。

創感染

感染症が原因により、手術創の治癒が遅れることがあります。

術後肺炎、心筋梗塞、等の全身の臓器に起因する合併症

腸閉塞

全ての開腹手術で、開腹することにより腸同士が程度の差はあれ必ず癒着が起こります。それが原因で腸閉塞が1割前後の確率で生じます。手術後間もない時期に起こることもありますが、手術後かなり時間が経過した時期にも起こりえます。ほとんどの場合短期間の絶食のみで軽快しますが、程度が強い場合開腹し癒着した腸を剥離する必要が生じることもあります。

手術後持続する腹水、胸水が一時的に出現

肝癌に罹患する患者さんのほとんどが肝硬変を合併しており、手術後持続する腹水、胸水が一時的に出現することがあります。

肝ラジオ波焼却療法ー負担は軽く、完治が期待

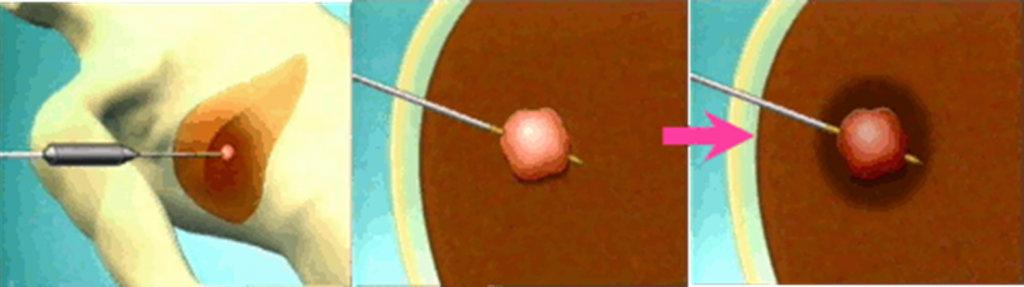

肝ラジオ波療法は近年、主に肝癌に対して行われている根治性の高い低侵襲治療です。従来の手術とは異なり腹部を大きく切開する必要がなく、比較的体力に余裕がないご高齢の患者さんにも行うことができます。

ただし病変の存在する部位 病変の拡がりの程度によってはお勧めしにくいこともあります。ラジオ波焼灼術は、太さが1.5mm〜2mmくらいの電極針(細い棒状の金属性医療器具)を肝臓に刺し、通電して発生した熱で腫瘍部分を「焼灼」し壊死させる手法です。

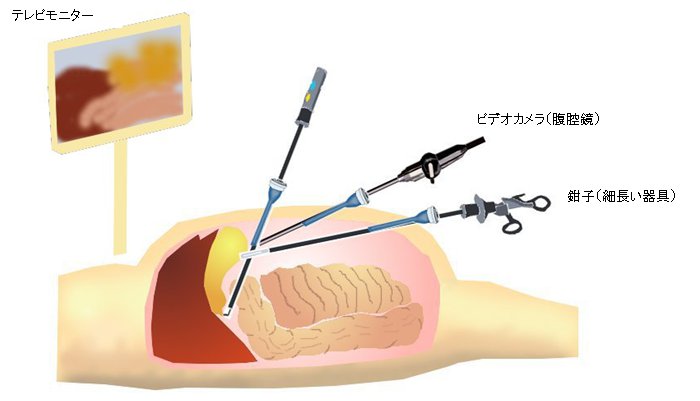

経皮的ラジオ波焼灼療法の適応は、肝細胞癌では、一般的には腫瘍の大きさが直径3cm以下、腫瘍の数が3個以下もしくは、腫瘍数がひとつで4cm以下の腫瘍であると、治療を完全に行うことができる可能性が高いです。腹腔鏡を用いることで治療効果を上げる場合もあります。 がんの状況により肝動脈塞栓術などの治療を併用して行うこともあります。

経皮的穿刺による肝ラジオ波療法 図解

腹腔鏡補助下肝ラジオ波焼却療法 図解

ラジオ波療法治療

- 治療中強い痛みを伴うことがあるため当院では麻酔科の協力のもと全身麻酔にて治療を行います。 治療当日はベット上にて安静とさせていただいております。

- 問題がなければ治療翌日朝より食事の摂取および歩行を許可させていただきます。

- 治療後1週間程は創部、みぞおちの痛み、熱、時に吐気や食欲不振などがみられます。痛みは通常は内服の鎮痛剤にて軽減できる程度であることが多いです。また、肝機能も一時悪化します。肝臓を保護する点滴・注射を行います。また、感染を予防するため抗生剤を数日投与します。

- 痛みや熱は1 週間程でよくなってきます。血液検査(特に白血球数、肝機能、腎機能)が改善したら退院できます。入院期間は通常、治療後1週間前後を要します。

- 治療の効果は治療後2週間以内にCT検査を行うことで判定します。

- 退院後は生活の制限をする必要はありません。デスクワークであれば退院後早期に職場復帰できることも多いです。激しい運動や体を強度に使う仕事は退院後2-3週間程度で始めるのが好ましいです。しかし治療後肝機能の回復が遅れてる場合、病変が消化管近傍に存在したため消化管に熱傷が生じている可能性がある場合などは個別に退院後の指導を行います。

ラジオ波療法に起こりうる症状や合併症

- [発熱]

組織が熱凝固壊死されることに対する生体反応として発熱が生じると考えられています。治療後に発症します。通常は特別な治療を必要とすることは少なく、数日で軽快します。 - [疼痛]

強い痛みが持続することは稀ですが、治療部位や個々の患者様によってその疼痛の程度、持続期間が異なります。通常1週間前後で疼痛は消失する場合が多いです。鎮痛剤を用いることにより、ほとんどの患者さんで痛みを抑制することができます。 当院では生命に危険が及ぶ合併症の経験はございませんが下記のような重篤な合併症が発生する可能性があります。 - [重篤な合併症]

出血

治療が終わってラジオ波電極針を肝臓から抜いたあとにおこります。出血の程度によっては、輸血が必要となる場合や止血の処置が必要となる場合もあります。

肝膿瘍

ラジオ波により熱凝固壊死した組織に細菌感染が生じ、膿瘍を形成することがあります。膿瘍を体外に誘導する管を局所麻酔下に挿入することがあります。

肝不全

焼却範囲が広い場合や焼却範囲近傍の肝内の血管に、血栓が生じ肝臓の血流が障害されることで生じます。

火傷

肝臓の焼却部近傍に生じることがあります。

その他

焼却部肝の近傍に消化菅が存在すれば、消化管に熱損傷が生じ消化管が穿孔をおこします。その場合は緊急手術が必要となります。 合併症が生じる可能性は非常に低いものですが一旦生じた場合生命に危険が及ぶ事態もあり得ます。 発症する頻度は非常に低いものでありますが、全身麻酔後であり翌朝まで床上安静が必要になるため肺梗塞の発症、動脈硬化の進んだ患者様の場合心筋梗塞 脳梗塞などの基礎疾患に起因する合併症が生じるの可能性があります。

肝動脈塞栓術

カテーテルという細い管を、局所麻酔後、大腿部のつけ根にある大腿動脈と呼ばれる血管から挿入します。続いて、癌の病巣に血液を供給している肝臓内の血管までカテーテルを進めます。目的の血管にカテーテルが挿入されたことがレントゲン撮影で確認できたら油性造影剤であるリピオドールと抗がん剤の混合液を注入します。

引き続き癌に血液を供給している血管を塞栓物質とよばれる細かいゼラチンスポンジと呼ばれる物質を血管内に注入することで血管を閉塞させることで肝癌への血流が遮断されることになります。それにより肝癌の増殖を防ぎます。 肝動脈塞栓術は他の治療法に比べ治療対象の制限が少ないため多くの患者さんに対して行われています。ただし、完全に治ってしまう確率はあまり高くありませんので、繰り返し行って癌を抑え込む方針となることが多いです。

肝動脈塞栓術 治療後の経過

- 治療後4時間程度で歩行可能となります。食事摂取は翌日朝より可能です。

- 治療中、治療後に上腹部に痛みが生じることがあります。治療後2-3日持続することもありますが、通常は強い痛みが持続することはまれであり鎮痛剤の処方により対応できる程度であることが多いです。発熱は通常は治療後3日から5日程度みられることが多く、日数の経過とともに自然に解熱していきます。治療の影響で一過性に肝機能が低下することがありますが治療後5日から7日後には治療全の状態に回復することが多いです。血液検査(特に白血球数、肝機能、腎機能)が改善したら退院できます。入院期間は1週間程度となります。

- 治療の効果は治療後2-3週間前後にCT検査を行い、判定します。

- 治療の効果次第では追加治療が必要になることもあります。追加治療が必要と判断される場合には、肝動脈塞栓術を追加するか、他の治療法に切り替えるかは肝機能や肝細胞がんの状態を考慮しながらご相談させて頂きます。

肝動脈塞栓術に起こりうる副作用および合併症

当院では致死的および重度の合併症に至った経験はありませんが、以下のような合併症の発症の可能性があります。

<起こりえる合併症>

1. 副作用

・造影剤による副作用(発疹,かゆみ,嘔吐など)が出ることがあります。

2. 合併症

・軽微な合併症 穿刺部に一時的な血だまり(血腫)やカテーテルを挿入した血管の一時的な縮み(攣縮)などが2%に起こります。

・重篤な合併症 約0.5%に起こるといわれています。

① 穿刺部の血管がしっかり塞がらずに大出血をきたす状態(仮性動脈瘤)

② ほかの臓器に血栓が運ばれてその機能低下をきたす状態(脳梗塞,肺塞栓,心筋梗塞など)

③ カテーテル自体で血管の壁を破ってしまう状態(動脈損傷,大動脈瘤破裂など)

④ 血管塞栓の時に肝臓に予想以上の障害をきたす状態(肝膿瘍、肝不全、肝梗塞、胆汁の漏れなど)

⑤ 血管塞栓の時に肝臓以外の臓器の血管をふさいでしまう状態(膵炎、胃潰瘍、肺梗塞、胆嚢梗塞、脊髄梗塞など)

⑥ これらのことや造影剤の副作用によってショック状態になり,さまざまな臓器の機能低下をきたす状態(腎不全,肝不全,心不全など) これらの中で特に重篤で致死的な状態に至る合併症は数千人に1人ぐらい(0.03~0.06%)発生するといわれています。

肝がんに対する抗がん剤治療

肝がんの治療は上記の①肝切除、②ラジオ波療法、③肝動脈塞栓術の3つの方法が主流になります。いずれの治療も奏功しない場合は抗がん剤治療をお勧めすることがあります。ただし完全に治癒する可能性はなく病状が進展しないようにすることが目的となります。 使用する薬剤は2018年現在、ネクサバールと呼ばれる薬剤を主に使用します。 肝機能が不良な患者さんは投与することが困難なことが多く、皮膚などに特有の副作用が出現することが多いためきめ細かな服薬指導、管理が必要です。当院では医師だけでなく抗がん剤を専門に取り扱う専門薬剤師、および抗がん剤の副作用の状況などを正確に把握できる癌化学療法認定看護師の協力のもとに肝癌の抗がん剤治療をチーム医療として行っております。

膵臓がんの治療

消化器がんでは最も難治性のがんであるといっても過言ではないがんです。根治療法は唯一手術により病巣を完全に切除することであります。しかし発見時にすでに他の臓器転移を起こしていたり、膵周囲に存在する比較的大きな血管にがんが浸潤していたりすることが多く、手術を選択することができないことが多いです。

手術により病巣の切除が可能と判断した場合は積極的に手術をお勧めします。 しかし、膵臓がんは手術後も再発率が高いがんであるため、現在では手術後に再発予防目的で抗がん剤の治療を追加します。進行の程度によっては大阪国際癌センター(旧大阪府立成人病センター)等に紹介させていただき抗がん剤と放射線治療を追加した後に手術をお受けいただくようにお勧めする場合もございます。

手術により病巣を完全に切除することが不可能であれば抗がん剤の治療を行います。ジェムザールとアブラキサンと呼ばれる2種類の薬剤を用いることが多いです。ご高齢であったり全身状態良好でない場合はジェムザール単独投与による治療を行います。

通常は1週間に1回の通院による点滴治療となります。3週連続週1回投与を行ったのち1週間投与を休みます。これを効果がある限り続けます。これらの薬剤が無効の場合はTS-1とよばれる内服による抗がん剤に変更し治療を続行します。 最近はご高齢の患者様が増加傾向であり手術および抗がん剤治療の選択は患者様の身体的状況を把握して患者様に最良の治療方針を決定するよう心掛けております。

膵臓がんの手術治療

・膵臓がんが膵臓の右側に存在する場合

膵頭十二指腸切除とよばれる術式を行うことが多いです。膵臓の右側は肝臓に向かう2種類の血管(門脈、肝動脈)、胆管 、十二指腸、腸管に血流を送る上腸間膜動脈、神経叢などに囲まれた部位であり手術は複数の臓器を切除再建する必要があり手術時間も長時間に及びます。

消化器外科手術の中でも最も手術侵襲の大きい手術となります。そのため他の消化器がん手術の中でも手術後早期に合併症にて死亡する可能性が高い手術とされています。当院では膵臓がんの手術件数は癌専門病院と比較して症例数は少ないですが安全性を十分心がけております。過去15年手術関連死亡は経験しておりません。

・膵臓癌が膵臓の左側に存在する場合

膵臓の左側と脾臓を一塊に摘出する膵体尾部切除と呼ばれる術式を選択することが多いです。膵臓の右側に存在する場合と比較して手術時間も短く術後の回復も早いことが多いです。

膵臓がんの抗がん剤治療

腫瘍が進行して手術が選択できない場合や手術後の再発、手術後の再発予防の補助療法としておこないます。 進行・再発膵臓癌の化学療法 ジェムザールとアブラキサンと呼ばれる2種類の薬剤を用いることが多いです。ご高齢であったり全身状態良好でない場合はジェムザール単独投与による治療を行います。通常は1週間に1回の通院による点滴治療となります。3週連続週1回投与を行ったのち1週間投与を休みます。これを効果が認められる限り続けます。これらの薬剤が無効の場合はTS-1とよばれる内服による抗がん剤に変更し治療を続行します。

胆嚢がん・胆管がん

これらのがんもがんを完全に切除する以外に完治する方法はありません。他臓器に転移が認められない患者さまには患者さまの状態が許すかぎり手術により病巣を完全に切除することをお勧めしております。手術方法はがんが存在する部位により手術方法が異なります。手術により病巣を完全に切除することが不可能であれば抗がん剤の治療を行います。

スタッフ紹介

部長

- 主な専門領域

- 肝胆膵腫瘍

認定資格

日本外科学会 専門医 指導医

日本消化器外科学会 専門医 指導医

日本肝胆膵外科学会 評議員

日本がん治療 認定医

日本消化器病学会 専門医

麻酔科標榜医

産業医

緩和ケア研修会修了

所属学会

日本外科学会

日本消化器外科学会

日本肝胆膵外科学会

日本消化器病学会

肝癌治療実績

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 肝臓切除術 | 3 | 6 | 4 | 1 | (1) | |||

| エタノール注入療法 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||

| ラジオ波焼灼療法 | 21 | (10) | 20 | (8) | 10 | (8) | 8 | (3) |

| 肝嚢胞切開術 | 1 | (1) | ||||||